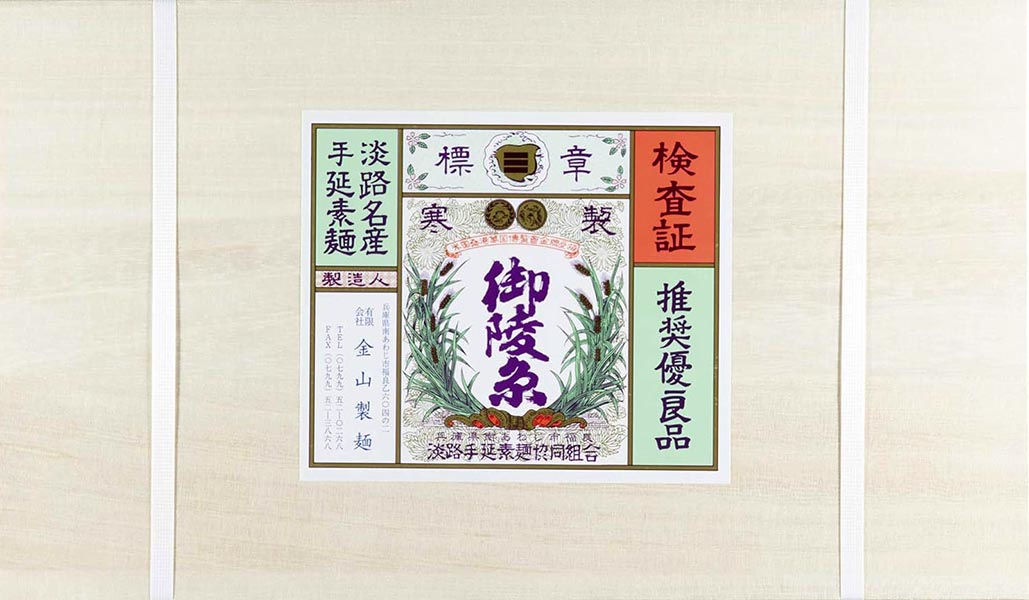

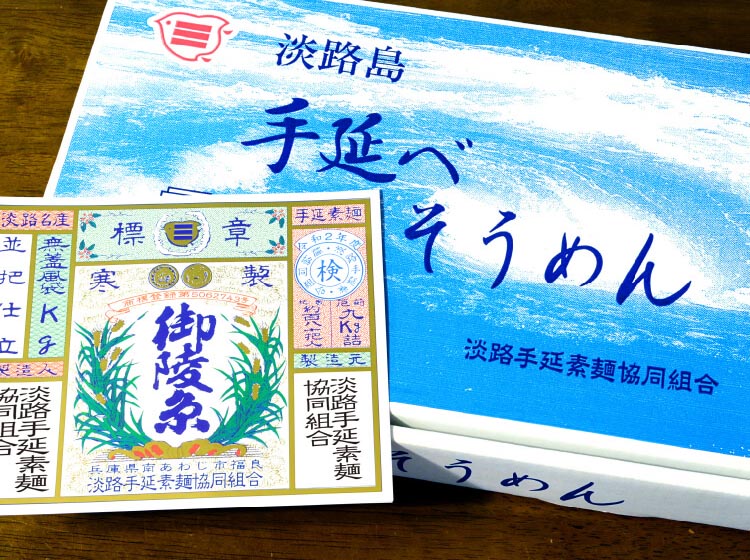

淡路手延素麺協同組合と組合ブランド

今回ご紹介するのは淡路手延素麺の御陵糸(ごりょういと)。淡路手延素麺協同組合に所属するある製麺所が作った御陵糸なんですが、諸事情あって具体的な製麺所の名前は明かせません。

ある方から300g/6束頂きました。

値段はどの製麺所であっても、だいたい100円/100gくらいだと思われます。これをくださった方は18kg購入し、お友達6人でシェアしているのだとか。とてもいい買い方です。というのも、仮に300円/300gだったとしたら、送料込で1000円以上になります。量が多ければ送料割合が下がり、しかも単価自体も下がる(18kgだと揖保乃糸より安い!)。

そうめんは単価が低い商品なので少量を取り寄せづらい。ここがそうめんマニアの悩みどころで、淡路島の手延べそうめんもなかなか買えませんでした。ですから、ずっと食べたかったそうめんをこうして少量お譲り頂けるというのは、とてもありがたい。

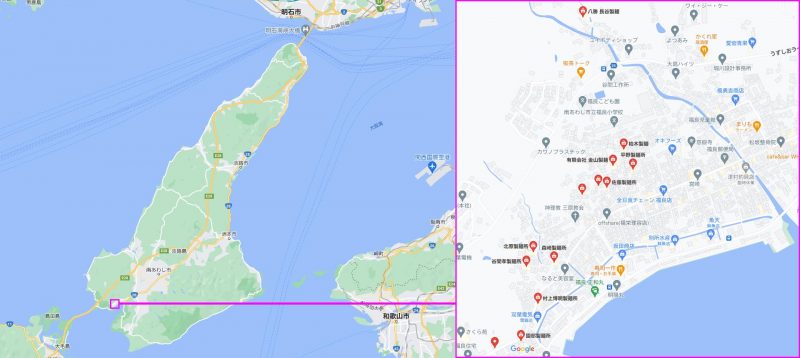

2022年6月時点の淡路手延素麺協同組合の公式サイトによると、同組合には12軒の生産者(製麺所)が所属しています。

これらのほとんどは兵庫県南あわじ市福良乙に所在しています(福良町は上沼恵美子さんの出身地)。

淡路手延素麺協同組合には

- おのころ糸

- 御陵糸

- 淡じ糸

という統一ブランドがあり、各製麺所がそれぞれ製造し販売しています。また、製麺所によっては独自の商品を販売していることもあります。

※数は少ないようですが、淡路手延素麺協同組合に所属していない製麺所もあります(例:株式会社八勝長谷製麺(ふくら手延べ製麺所))。

※淡路手延素麺協同組合は製造/加工・販売には関わっていない模様。他の素麺組合では各生産者が作ったそうめんを取りまとめ、組合が一括で流通させるということが多いです。

※御陵糸の御陵は淳仁天皇 淡路陵のこと。おのころについてはググってください。古事記・日本書紀に出てくる島です。

おいしいそうめんはよくしなる

開封。

小麦の甘い香りがはっきりと感じられます。細くてしなやか。私はいつも手延べそうめんを1本クイッと曲げてみるのですが、この御陵糸はとてもよく曲がります。これだけしなるそうめんは珍しい。そして、このしなりはおいしさにつながることが常なので、期待も高まります。

淡路島 通ふ千鳥の 鳴く声に 幾夜ねざめぬ 須磨の関守

百人一首、源兼昌(かねまさ)の歌です。

島内の砂浜で繁殖するチドリはシロチドリ、コチドリの2種類。その中でも特にシロチドリは、一年中、淡路島で見ることができ、別名"浜千鳥"の名で親しまれてきました。

しかし、現在では営巣地である砂浜が減少し、2021年度シーズンは最大でも7羽しか見ることができませんでした。シロチドリが姿を消した砂浜もあり、淡路島から「いま」、チドリが消えつつあります。

出典/広報淡路 令和4年5月号

チドリは「千鳥足」の千鳥。島内では絶滅の危機にあるというチドリですが、島の方々にとても愛されている鳥だそう。淡路手延素麺協同組合のロゴ商標もチドリです。

なお、真ん中の三本線が何を表しているかは不明です。詳しくは後述しますが、多くの淡路島手延べそうめんで採られている製法・三本合わせを表しているのか、あるいは福良町が属していた昔の行政区画・三原郡の「三」に由来するのか……。

説明には「約二~三分間でゆで上げます」とありますが、この細さであれば1分30秒で十分でしょう。送って頂いた方も「1分30秒弱がベストだった」とおっしゃっていました。タイマーを1分15秒にセットしてゆでました。

感動的な強い歯切れ・コシ

ツヤ・ハリのあるゆで上がり。まずはそのままひと口。

あ。

まじか……。

やられました。

細いのですが、一本一本のエッジがしっかり舌で感じられます。噛むとコリッコリ。とても強い歯切れ。風味も豊か。

ツユに浸し、多めのそうめんをまとめてすすると口内でブチブチブチッと弾けました。これが手延べそうめんの醍醐味よね。私が大好きなタイプ。

なんておいしい、なんて楽しいそうめんなんでしょう。すばらしい。感動しました。

後日、にゅうめんにしてみたのですが、2、3分煮込んでもコシはしっかりと残っていました。にゅうめんでもおいしさは別格。

当ブログではそうめんを5段階の星で評価しているのですが、これまで例外の星6は2つだけ(南関そうめん・坂利の手延素麺)。簡単には星6をつけられません。けど、この御陵糸は逡巡することなく星6と決断しました。3つめの例外……としたいところなんですが。

製麺所を明かせません。もちろん、どの製麺所であってもそう変わらないクオリティでしょう。大きく下回ることは絶対にないはず。とはいえ、製麺所によっては少々違うかもしれないので、"この"御陵糸ではなく、御陵糸というブランド全体の評価として受け取られる可能性も加味し、とりあえずここでは星5としておきます。

他の製麺所の御陵糸を食べる機会があり、その製麺所が紹介できれば、そしてそれが星6に相当するなら、当記事に加筆した上で、"この"御陵糸の星も6に上方修正します。

※2024年10月26日追記:この2年後、大田弘製麺所の御陵糸を食べました。文句なく星6。なので、この御陵糸も星6に修正します。追記以上

御陵糸 上とひね物

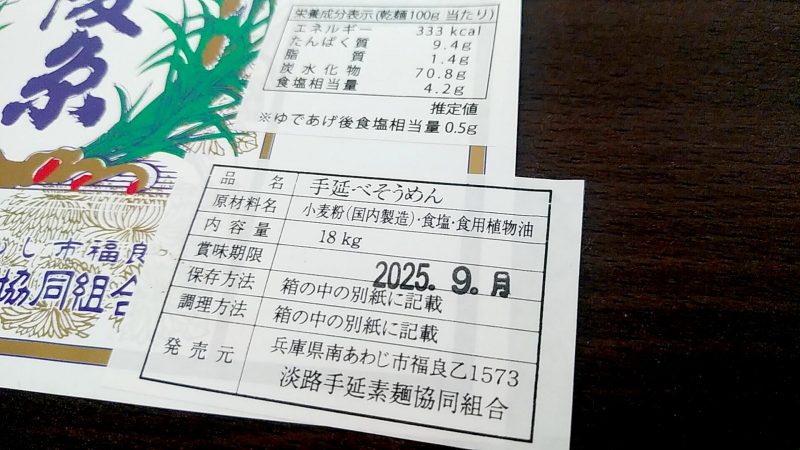

御陵糸 上(ひね物)、御陵糸(ひね物)も頂きました。上の画像は箱に貼ってあった紙。

御陵糸 上 ひね物(左)はおのころ糸の製造過程で、おのころ糸としては出荷できない太めのそうめん(それでも御陵糸より細い)を選別したものだそう。

ひね物(右)とは1年寝かせたものです。

御陵糸 上は確かに御陵糸より細いです。御陵糸ほどのコシはありません。風味もさっぱり。上品です。

※茹で時間を1分にしたら格段にコシが強くなりました

御陵糸(ひね物)はコシが強く、風味も深いです。といっても、ひね物ではない御陵糸と大きくは違いません。並べて食べ比べたら、なんとなく違いがわかるかな、という程度の差でした。

もちろんどちらもおいしいです。私は普通の御陵糸が一番好きかな。御陵糸(ひね物)と普通の御陵糸は値段がほとんど変わらないようなので、御陵糸を食べた後、気に入ったら試しにひね物を買ってみてもいいかもしれませんね。

淡路手延素麵の特徴

淡路手延素麺には次のような特徴があります。

三本合わせ(動画内2:57)。形成した麺紐を3本合わせ、食用油を塗りながら麺紐を細めていきます。他にないわけではないのですが、二本のことが多いような気がします。

小引/先引き・後引き(動画内8:43)。掛巻のあとに小引というそうめんを伸ばす工程があるのですが、まずは機械で80cmほどに伸ばし(先引き)、その後、手作業でさらに伸ばしていきます(後引き)。

小引を2度に分け、ここまで細かく手をかけているというのは最近では珍しいかもしれません。そしてこの手作業による後引きこそが、淡路島手延素麺/御陵糸の強いコシを生み出す秘訣なんじゃないかと推測します。

淡路手延べ素麺の歴史

淡路手延べ素麺の歴史は天保年間(1830年~1843年)に遡ります。

淡路島福良の渡七平(三原郡史では渡久平)は伊勢参りからの帰り、三輪地方でのそうめん作りを見かけて、その魅力に引きこまれました。

ただ食べるだけでなく、そうめんの製法を会得したいと考えた七平は、2年間三輪で素麺作りの修行をします。

そして習得した技を福良に持ち帰り、漁師たちに伝えたと言われています。

ここで注目して頂きたいのはお伊勢参り(お蔭参り)です。遣唐使に並んで、そうめんの重要キーワード。

江戸時代に流行したお伊勢参り。各地から伊勢神宮へお参りするというものなのですが、地方出身者は伊勢神宮への行き・帰りに都会の最先端の技術・文化などに触れ、自身の村でもこれを再現しようとします。そのひとつがそうめん作りです。

堺~大和~伊勢と続く伊勢本街道。お伊勢参りで賑わった街道なのですが、まさにこの街道上にそうめん発祥の地・三輪(今の奈良県桜井市)がありました。三輪のそうめんを見た参拝者が「農閑期に作れるというこのそうめんをウチの村でも作ろう!」となり、特に中国地方や四国へとそうめんの製法が伝播したのです。

現在のそうめん産地は三輪より西に多いというのも、これがひとつの要因になっているのかもしれませんね。東からやってくる人たちは三輪を経由しないので。

淡路手延素麺をぜひ知ってほしい

今回、淡路手延素麺の御陵糸を星5/星6としました。これまで食べてきたそうめんの中でもトップクラスのおいしさでした。

ところが。

「御陵糸」でGoogle検索してみたのですが、検索で出てくるのは製造者か販売サイトのみ。これをまともに評価しているサイト・ブログが皆無です。

そんなバカな……。

いや、でも、そうなる理由も理解できます。そうめんってこんなものなんですよ。悲しいかな、そうめんに対する世間の関心が極めて低い。そのことがよくわかる検索結果です。

当記事によって、このすばらしいそうめんが広く知れ渡り、一人でも多くの人に食べてもらえれば幸いです。

| 名称 | 御陵糸 |

| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、食塩、食用植物油 |

| 製造者 | <非公開> |

| 評価 | ★★★★★+★ |

後藤ひろし(ひろぽん)

後藤ひろし(ひろぽん)