最初に結論を書いておきますね。「つけ麺」か「汁あり」か、そこでしょ? 知りたいのは。私は両方食べました。「こちらをまず食え」と言えません。両方ともおいしいです。大いに悩んでください。

表まで魚介が香るつけ麺メインの麺也 時しらず

学芸大学駅から徒歩2分。西口商店街沿いに麺也 時しらず 学芸大学店というラーメン屋があります。2023年2月10日にプレオープンしました(2月13日に本オープン)。

2023年2月時点では麺也 時しらず 大井町店・学芸大学店の2軒があります。運営は株式会社QTTAでしょうか。このあたりに関してはまた後ほど。

表の券売機で券を買って入店します。

メインは鶏魚介濃厚つけ麺で、山椒香る煮干しそばはスープのあるラーメン。替え玉とは違った二度麺というものがあります。

初回は鶏魚介濃厚つけ麺(900円)にしてみました。

カウンターが8、9席ほどで、奥には4人掛けテーブル席。

つけ麺のデフォは並(200g)か大盛り(250g)かが選べ、食券を渡す際に伝えます。

表にまで漂っていた魚介の香りが店内では一層強くなります。心地のいい和の香りです。

スープ、にんにく酢、一味の醤油漬け、黒煎り七味が据えられています。

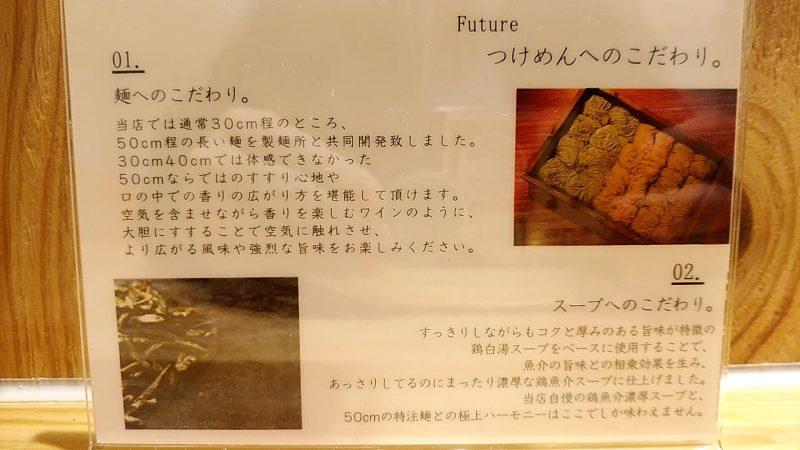

麺、スープ、調味料のこだわりが書かれていて、待っている間に目を通しました。

一番印象的なのはつけ麺の麺。通常は30cmほどなのですが、ここでは50cmという長い麺を使っているのだとか。

なるほど。これまで中華麺の長さを気にしたことはなかったなぁ。こういうこだわり方があるのか。楽しみ。

さて、まず最初に。

すばらしい客対応に感嘆

私のラーメン経験値なんてたかが知れています。そんな人間の言うことなので、話半分に聞いてもらいたいのですが、これまでに行ったラーメン屋でもっとも気持ちのいい客対応でした。

過剰さはありません。やかましくありません。最低限の声出しです。

「いらっしゃいませ」

「ありがとうございました」

あとはカウンター上に器を上げた客に対して、

「助かります」

と声をかける。その程度です。けど、元気がよく明るくすがすがしい。声量、言葉数、タイミング、すべてが最適。メガネが徳重稜さんという方なのかな? すばらしい。メイン調理担当の方も女の子もよくやってます。いい人材を集めてますなぁ。

濃厚なんだけど品のある鶏魚介濃厚つけ麺

つけ麺は麺が太めですから、茹でるのに時間がかかります。ですから、それなりに待ちました。これは致し方のないことですし、まったく不満はありません。少々、時間がかかってもイライラしないように。見ていればわかるはずです。オペレーションは完璧だと。単に茹でるのに時間がかかっているだけだと。

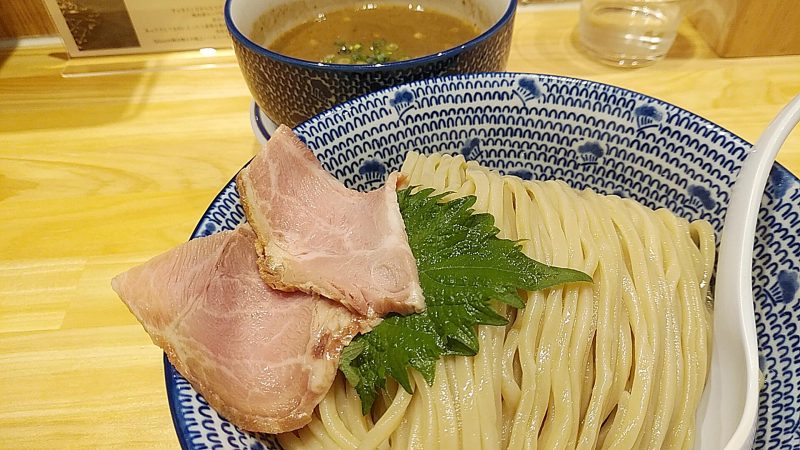

こちらが鶏魚介濃厚つけ麺(大盛り)。

まずは麺をそのままいただきます。

ほんのりと茶色みがかった、冷たくビシっと締まった太めの麺はムッチムチ。弾力が強く、小麦の風味も強い。麺は菅野製麺です。

温かいつけスープは鶏のコクがベースにあって、これが濃度を出しています。もちろん味は鶏よりも魚介の方が強いです。鯵か煮干しか何なのかはわかりませんが、いい意味での魚のクセ・うまみが濃厚に出ています。

魚介だけだと尖ったり、あるいは苦みが障ったりするだろうところを、鶏の甘みがうまく丸めていているのでしょうか。バランスがよく品がいい。

菅野製麺の力強い麺は濃厚な鶏魚介スープをしっかりと絡めとります。そして麺をすすった瞬間はヒヤリとして、50cmという長い麺をすすり終える際にはぬるくなる。ひとすすりの中で温度差が感じられるというのも面白い。

チャーシューは極薄です。薄さも味わいも大げさに言えば生ハムのよう。この塩味がまたね。絶妙だなぁ。

一般的には柚子が添えられることが多いと思うのですが、ここは大葉。柚子もいいのですが、大葉もいいですね。爽やかな大葉が魚介で充満した口内をさっぱりとしてくれます。

スープに漬かって隠れていたメンマは太くてコリッコリ。いい歯ごたえ。

麺のラスト3口は、黒煎り七味、一味の醤油漬け、にんにく酢を試します。一味は辛くはなく、唐辛子の香ばしさが前面に出ています。にんにく酢はほのかなにんにくの香り。どれもおいしくはあるのですが、つけ麺に一番合っていたのはやはり黒煎り七味でした。

すべての麺を食べ終えたら、ラストのひとすすり分をスープ割で。

スープ割を飲み干しても終わりません。最後の最後、スープだけをほんの少し器に注ぎ入れ、器を傾け回しながら、器の壁についたスープや粉をすべてこそげ落とします。飲み干した器の内側は真っ白に。

いやぁ。うまかった。

器やコップをカウンター上に上げながら、「おいしかったです」と伝えました。そうしたら。

「きれいにありがとうございます」

あああ。「助かります」じゃなくて「きれいにありがとうございます」か。そういうとこなのよ。ほんとすばらしいな。

「ごちそうさまでした」

「ありがとうございます」

麺や すすると麺也 時しらずの比較

不満点がないわけではありません。

具にもう少し満足度がほしかった。もっと言えばチャーシュー。クオリティは高いのですが、量的な物足りなさは感じました。

こうなっている理由はわかってます。インスタの投稿を読みました。それでもやっぱり……。けど仕方ないか。

麺や すする(現・つけ麺 すする)も魚介を使ったつけ麺がメインです。ただ、麺や すするは豚も使っているためでしょうか、もっとがっつりしています。

わかりやすいパンチを求めるなら麺や すする。もう少し落ち着いた品のある魚介がよければ麺也 時しらず。そんな使い分けがいいかもしれませんね。

おっと。どちらも2010年創業だ。それはいいとして。

よくまとまってるなぁと感心させられました。とてもおいしかったです。機会がありましたら、ぜひ一度。

あ、メガネ君がいるうちに行っとくといいですよw

山椒香る煮干しそばは重厚

オープンから約2ヶ月。2023年4月4日に再訪しました。二度目は山椒香る煮干しそば(二度麺付き)。

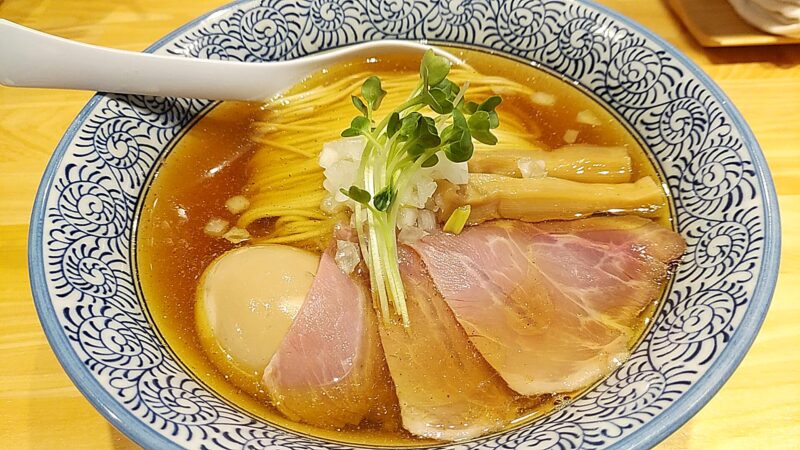

まずは山椒香る煮干しそばがやって来ます。二度麺は好きなタイミングで言えば用意してくれます。

山椒香る煮干しそばのスープをひと口。いやはや参りました。

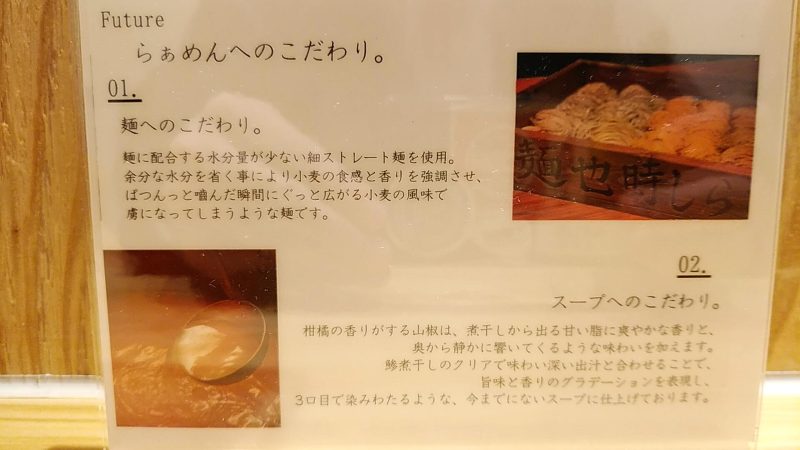

鯵煮干しのダシがしっかりしていますが、魚臭さは一切ありません。甘み、うまみがブワッとやって来て、最後にいい意味でのかすかな魚介の苦み。重厚ながらもくどくないのは、レンゲから口を離したその瞬間に爽やかな山椒が口内から鼻腔を抜けていくから。

水分の少ないストレート麺は豚骨ラーメンにありがちな麺を少し太くした感じです。コリっとした食感がよく、かえし・だし・脂・山椒が分厚く重なり合ったスープによく絡みます。

つけ麺に比べて麺が細いからでしょうか、薄いチャーシューもちょうどいい。濃厚なスープに玉ねぎもよく合います。

これもうまいなぁ。魚介も山椒も主張しすぎない。かと言って物足りなくもない。魚の風味をここまで出しながら、けどイヤな魚のクセはきっちり抑え込む。完璧に整ってます。すごい。

スープをあえて残し、麺を食べ終えたところで、「二度麺お願いします」。結果的にわかったことですが、そして混み具合にもよるのでしょうけど、本体と二度麺を途切れることなく食べたければ、本体を半分ほど食べたタイミングで二度麺を頼むといいかもしれません。

二度麺で四度楽しむ

こちらが二度麺。油そばのように、しっかり混ぜていただきます。

まったりとした油でコクがあります。そして甘みが強い。変な言い方ですが、中華料理の汁なし面(麺)を彷彿とさせます。

さて、あと二口ほどになったら。

こうしちゃうよね。山椒香る煮干しそばのスープを少し加えます。まったりとしていてパンチのあった二度麺がサラッとします。

そして最後に割り用スープをほんの少し加えます。さっぱり。

シンプルな二度麺はスープ足しで三度麺となり、割り用スープを足して四度麺となる。二度麺は四度楽しめるw

汁ありか汁なしか。結論を見い出せません

つけ麺がとてもおいしかったので、山椒香る煮干しそばを食べる前は「おいしいんだろうけど、まずはつけ麺を勧めることになるんだろうな」と予想していました。けど、実際に山椒香る煮干しそばを食べてみたら、予想を大きく外れることになりました。

どちらもやばいです。甲乙つけがたい。どちらを最初に、と言えない。

たとえば、びぎ屋はやっぱりつけ麺よりもスープのラーメンのほうがいい。すするはスープのラーメンよりもつけ麺のほうがいい。両方ある店は、どちらもおいしいけど、あえて言うならこっち、というのがあります。

ところが、麺也 時しらずは違います。どちらもあり。どちらがどうと言えません。もし万が一、「今度行こうと思ってるけど、どっちがいいかなぁ。とりあえず肝臓公司がどう言ってるか見てみるか」という方がいるなら、すみませんが迷ってください。大いに悩んでください。どちらも見事です。おいしいです。

ただし。

二度麺は必須とは言いません。もちろん最高においしいのですが、油が多いので、それが気になる方もいるかもしれません。そして、二度麺を頼むと当然、量が多くなります。人によっては食べきることができないかもしれません。イメージとしては1.4人前くらいになると考えていいでしょう。

食べきる自信がなければ、とりあえず初回は山椒香る煮干しそばだけにして、次回以降、試してみてはいかがでしょうか。あるいは単品でも頼めますから、山椒香る煮干しそばだけをとりあえず注文して、半分ほど食べ終え、まだいけそうなら「追加で二度麺を頼むことはできますか?」と聞いてみてもいいかもしれません。

はぁ。やられました。次回……私も悩みますw けど、もう悩んでも仕方ないから、順番にするかな。今回は汁ありだったので、次回はつけ麺、と。

麺也 時しらずの歴史

以下はネットの情報をまとめました。ただ、わからないこともたくさんあります。正確性は保証しません。

2007年、時田賢也氏が株式会社ARCH(アーチ)を設立。空間デザイン、服飾小売販売、広告代理業、不動産業など幅広く事業を展開する中、つけ蕎麦 安土 高田馬場本店で修行し、2010年、麺也 時しらず(北綾瀬)をオープン。

その後、飲食事業を独立させるため株式会社ups(アップス)を設立(2015年)、2023年には株式会社QTTAも設立。ということだと思います。

これまでの出店履歴は以下の通りです。ヌケや誤りがあるかもしれません。

2010年07月19日 麺也 時しらず 北綾瀬(大井町へ移転)

2011年08月13日 麺家 とき田 スポーツセンター店

2012年11月03日 麺家 とき田 おゆみ野店

2013年00月00日 麺也 時しらず 歌舞伎町店

2014年08月08日 越後製麺(※つけ蕎麦)

2016年10月12日 麺 TOKITA 半蔵門店

2017年03月13日 麺 TOKITA 人形町店

2017年11月20日 麺 TOKITA 代々木店

2021年07月19日 麺也 時しらず 大井町店(北綾瀬からの移転)

2023年02月10日 麺也 時しらず 学芸大学店

※麺也 時しらず 歌舞伎町店はちょっと不思議な感じ。安土が絡んでる?

上述の通り、麺也 時しらず 大井町店・学芸大学店以外はすべて閉店しています。

1990年代後半から2000年前後にかけて、魚介×豚/鶏の"Wスープ"が一大ブームとなります。麺屋武蔵(1998年)、せたが屋(2000年)、はやし(2003年)、つじ田(2005年)などなど。

これらの成功を目にしたからなのかどうか、2010年頃からまた新たなWスープ・トリプルスープのラーメン店が増え出します。麺や すする、麺也 時しらずがまさに2010年創業でした。

ただ、Wスープ系があまりに増えたためか、変わり種で勝負しようという流れになってきます。麺 TOKITAもそう思ったのかもしれません。海老泡で特徴を出しました。

しかし、そういう奇抜さが長続きしないのもよくある話。シンプルなラーメンで原点に返ろう――これが麺也 時しらず 学芸大学店なのかもしれませんね。

すべて想像なので、わからんですよ。

SHOP DATA

- 麺也 時しらず 学芸大学店

- 東京都目黒区鷹番3-14-6

- -

後藤ひろし(ひろぽん)

後藤ひろし(ひろぽん)