ホルモサは羊(ラム)の紙焼き(紙鍋)のお店です。ホルモンぽく読めますが、ホルモンは関係ありません。日本橋、四谷三丁目、青山一丁目、学芸大学にホルモサがあるのですが、あれこれありまして。まずはいろいろな意味でややこしいホルモサの説明から。

ホルモサの基礎知識

ホルモサの意味

Ilha Formosa[イーリャ・フォルモーザ]

ポルトガル語で

- ilha…島(女性名詞)

- formosa…美しい(formosoの女性形)

直訳すると「美しい島」。

1544年、ポルトガルの船が台湾を通過する際、船員が台湾を見て「Ilha Formosa!」と叫びました。そんなことからポルトガルをはじめとするヨーロッパ(の一部)では、台湾のことをIlha Formosa、あるいは単にFormosaと呼ぶようになります。つまりFormosa(フォルモーザ)は台湾の別称。

店名のホルモサはこのフォルモーザのことです。では、なぜこのような名前がついたのか。はっきりとしたことはわからないのですが、基本的に台湾とは直接的な関係はないようです。タレに中華系の香辛料を使っていることから、ホルモサと名付けられたとも言われています。これもよくわからんのだけどw

※ホルモサという店名の由来を紹介しているウェブページ(個人ブログ等)では、formosaをフォルモサと日本語表記していることがほとんどなのですが、正しい発音はフォルモーザです

旧ホルモサの歴史

海軍のコックだった桜井道夫氏が、独自に開発したタレで羊肉や野菜を煮込む、和紙を使った鍋料理を考案。1955年(昭和30年)、この紙焼き(紙鍋)の店・ホルモサ(以下、旧ホルモサ)を日本橋にオープンさせました(東京都中央区日本橋2-15-9)。

旧ホルモサに関しては詳細がよくわかりません。長い間、旧ホルモサは愛され続けたのですが、2001年、2002年ごろ?桜井道夫氏は店を畳むことにしました。閉店理由も不明です。

ホルモサ 日本橋店(およびその系列)の歴史

旧ホルモサが閉店することを知り、「この味を終わらせてしまうのはもったいない」と思ったのが、解体業やアパレルで働いていた坂田誠一郎氏(日本橋誠一郎)です。同氏はホルモサの味を受け継ぐことを決意し、2002年、日本橋に元祖紙やき ホルモサをオープンさせました(東京都港区中央区日本橋本町1-10-2 近甚ビル1F)。

坂田氏は精力的に事業を拡大。上野広小路店(すでに閉店)、人形町店(すでに閉店)、四谷三丁目店も出店し、ばしらあ(人形町)というラーメン屋もオープンさせます。

※東久留米にも短期間ですがホルモサがありました。坂田氏の運営だったかどうかは不明

なお、坂田誠一郎氏は(株)ホンモノガイイというバイク便の会社もやっていたりします(新ダット・ジャパンからの業務委託)。

神田 ホルモサの歴史

2011年8月頃、桜井道夫氏の息子・桜井雄二氏が奥さん、娘さんと共に神田 紙やき "ホルモサ"をオープンさせました。

こちらも詳細が不明です。桜井雄二氏は旧ホルモサにどう関わっていたのか(関わっていなかったのか)、旧ホルモサが閉店して10年ほど経ち、なぜそのタイミングで開店させたのか、桜井雄二氏と坂田誠一郎氏はどのような関係性にあったのかなどなど。

不明点だらけではあるのですが、とりあえず短命に終わったようです。2013年には閉店していたのではないでしょうか。

ホルモサ 青山一丁目店の歴史

飲食店をはじめ、宝石店、旅行会社、不動産業などを営んでいた花井茂氏。旧ホルモサとどのような関係があったのかは不明ですが、1978年、新青山ビル(青山ツイン)が竣工する際、旧ホルモサから暖簾分けする形で、東館の地下一階に元祖紙やき 中国酒家 ホルモサ 青山一丁目店をオープンさせました。

紙焼きのほかは中華料理です。創業当初から中国酒家、青山一丁目店と謳っていたかどうかは不明です。

余談ですが、青山一丁目店で出すための点心を西浅草で仕込んでいたのですが、その様子を見た地元の人たちから売ってくれと頼まれるようになり、その仕込み場を店舗にしてしまいました。点心爛漫というお店です。

参考/鈴木砂羽の餃子道:鈴木砂羽が隠れ家的な餃子酒場に潜入!浅草「点心爛漫」

ホルモサ 学芸大学店の出店背景

「青山一丁目店の社長」とおっしゃっていたので、おそらくは花井茂氏のことだと思うのですが、同氏と友人関係にあるのが学芸大学店の店主(以下、マスター)です。マスターは学芸大学が地元の方。社長に「なんかやってみたい」と相談したところ、「じゃあホルモサやってみる?」となりました。そして、ちょうどスナック・萩が閉店して物件が空いたので、ここでホルモサを始めることにします。

店を始める前、マスターはもう一人の女性スタッフ(以下、姐さん)と共に青山一丁目店で基本的なノウハウを学びました。姐さんは8ヶ月ほど修業したそう。そして2019年2月、元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店がオープンしました。青山一丁目店と学芸大学店が具体的にどのような契約関係にあるのかは不明です。

2系統のホルモサ

つまり、ホルモサには2系統あるということです。

- 日本橋・四谷三丁目(坂田誠一郎氏)

- 青山一丁目・学芸大学(花井茂氏)

坂田誠一郎氏は「三代目」と名乗っているのですが、初代および二代目の了解を得た上で三代目と名乗っているのか、単なる自称なのか。まあそれはいいとして、創業者から味を受け継いだ坂田誠一郎氏(日本橋系列)。創業者から暖簾分けした花井茂氏(青山一丁目系列)。別にどちらが本流だとか、そういうことはねぇ。立場的にはどちらも似たようなものだと私は感じます。

両系統はバチバチにやり合ってるというわけではなさそうです。かといって仲がいいようにも見えません。「そちらはそちらでご自由にどうぞ」てな感じなんじゃないでしょうかね。

以上、不正確なことも含まれているかもしれないホルモサ基本情報でした。では、実際に元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店に行ってみましょうか。

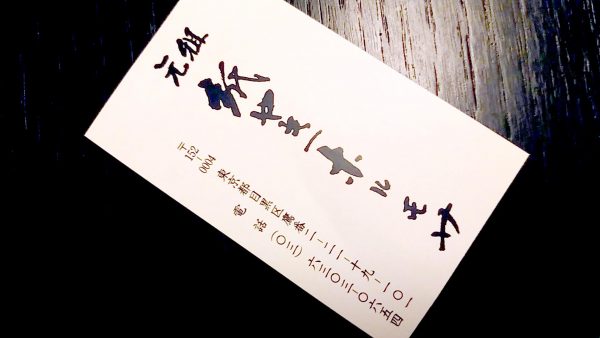

※上記名刺もそうですが、店自体は「学芸大学店」と謳っていません。ただ、ホルモサは複数の店舗があります。便宜上、この記事では元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店と呼称します

元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店の注意事項

最初にお断りしておきます。私が元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店に訪れたのはオープンして1週間ほど経った頃(2019年2月13日)。まだ看板もついていません。そして、これは後に知ることになるのですが、上述の通り、マスターと姐さんは青山一丁目店で勉強を終えたばかり。当然、不慣れな点が目立ちました。

以下、そのような記述が出てきますが、私は一切、嫌な気持ちになりませんでした。大変失礼ながら、むしろ、マスターと姐さんが一生懸命あれこれしている姿を楽しく拝見していたくらいです。

また、やっていく内にメニュー内容なども変わって行くと思います。この記事はオープン直後に書いたもの。実際に行かれる時には状況が違っているかもしれません。

この記事を読み、元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店へ行こうとされる方は、なにとぞ温かい目を持って、そして時間に余裕を持って行って下さい。私からの勝手なお願いです。

大きな焼き餃子が絶品

学芸大学駅から徒歩3分。学大横丁の一番端に元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店というお店があります。2019年2月初旬にオープンしました。老舗スナック・萩の跡地です。

店内はカウンター4席、テーブル席が計14。もうね、店に入った瞬間、吹きそうになりました。なにこのスナック感w 先輩方がずらり。BGMは1970年代の昭和歌謡、ポップス、演歌。素敵過ぎる。

隣の先輩はマスターと飲み友達だとおっしゃっていました。他の方々もマスターの知りあい、あるいは萩からの流れもあるやもしれません。

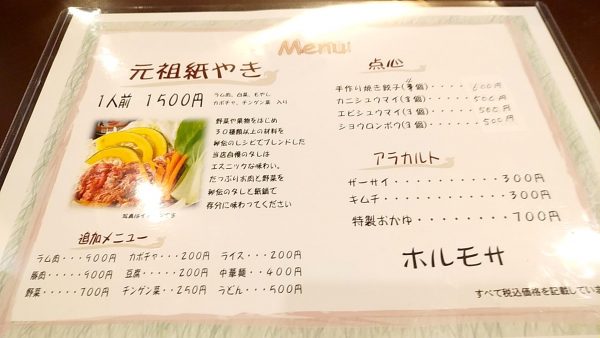

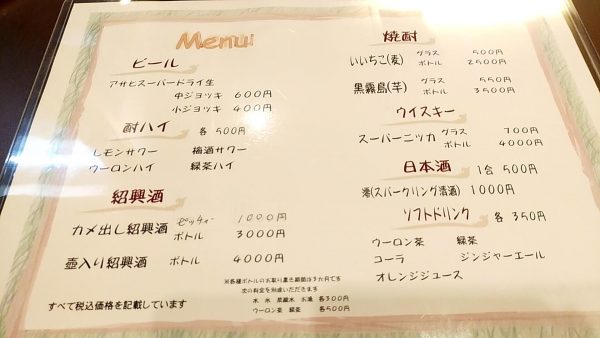

メニューはこんな感じ。まずはレモンサワー(500円)、ウーロン茶(350円)、手作り焼き餃子(600円)を注文しました。

ザーサイ?を刻んだものが乗った冷奴。お通しでしょう。おいしいね。

ゆっくりレモンサワーを飲みながら、店内を観察。マスターはせいろでシュウマイを蒸したり、餃子を焼いたり、水が切れたと買いに行ったり。姐さんはドリンクを用意したり、配膳したり。私からすると、ややこしいことをしているようには見えないのですが、お二人はテンヤワンヤw

まだ始まったばかりだから仕方ないのかもしれませんが、メニュー構成というかメニューバランスが悪い。メニュー数の少なさも気になりますが、であるがゆえに、シュウマイや小籠包に注文が集中します。蒸し物はそれなりに時間を要しますし、重ねられるとはいえ、一度に蒸せる量も限られます。そうするとずっとセイロにつきっきりになる。そんなことをしていたら鍋の準備もままならなくなる。結果、注文をさばき切れなくなる。回らない。

学芸大学店の現状、青山一丁目店との兼ね合い、その他もろもろわかってます。その上で、できるだけ早い段階でメニュー構成を再考した方がいいでしょうね。

さて、餃子を注文をしてから15分ほど経った頃でしょうか。マスターがカウンターのお客さんに「これサービス」と餃子を出しました。それを見て笑っちゃいます。焦げてるんです。焦げていることが面白いわけではありません。私たちに出そうとしていた餃子が焦げたんだな、とw これを一見客に出せないので、顔見知りの方にサービスとして出したのでしょう。あるあるw

少し焦げ付いたフライパンに水をかけたのかな? ジュワッという音とともに、蒸気がまん延。店内がモクモク。姐さんは慌てて扉を開きます。コントかよw てか、換気周りとか大丈夫かな。前店はスナックだったわけで。

焼き直しですから、まだ時間がかかるでしょう。いいのいいの。これくらいは想定内。引き続き、マスター、姐さん、他のお客さんたちの様子を楽しくウオッチングw

やっとこさ来た餃子。大ぶりです。

肉感があってムッチリ。そのままでも十分おいしいですし、添えられたタレをつけてもおいしいです。いや、この餃子はかなりおいしいと思うよ。

餃子が来たのと同時に元祖紙やき(一人前1500円×二人前)をお願いしました。マスターは鉄ザルに紙をセットし、ザルの半球に沿わせるよう紙を丸めていきます。こういうスタイルのしゃぶしゃぶはあるよね。温泉旅館で食べたことがある。

なぜ鍋で煮ず、紙を使うのか。青山一丁目店の公式サイトにはこんな説明があります。

- 余分な油やアクを吸収してくれるのでヘルシーな仕上がりとなる

- 熱伝導率が高く煮立つまでが早い

- 使い切りなので洗う手間が省けてスタッフが楽

- 演出

ぶはははは。正直w でもね、これって重要なことなんですよ。店にとってのみならず、客にとっても。

さ、あとは具材を乗せるだけでしょう。じきに出て……こないw やっぱりねw そうこうしていたら。

「すみません、お待たせしているので、こちらをどうぞ。おいしいザーサイです」

「ありがとうございます」

あ、本当においしいな。ピリ辛で。

「もしかして、この前……」

「あ、そうです」

「ありがとうございます」

数日前、学大横丁の前を通りかかると、閉店した萩の物件内に人がいらっしゃったので、表から「すみません」と声をかけました。その人が姐さん。ホルモサができるということは、祝い花でその数日前にわかっていました。

姐さんと軽く話して、ホルモサに2系統あることがなんとなくわかり、また、すでに元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店がオープンしていることも知り、「近いうちに来ますね」と伝えていた、という次第です。

で、その時はまったくわからなかったのですが、改めて話してみると、ほんの少し訛りがありました。どこかの地方の訛り? もしかして中国訛り? 違っていたらすみません。この姐さんが美人でねw

濃厚なラムの紙焼きが絶品

ようやく元祖紙やきがやって来ました。

「日本橋では食べたんですか?」

「いえ。今回が初めてです」

「そうですか。こちらで混ぜたりするので、触らないで下さい」

火がつくと、香ばしい紙の香り。そしてラムの香り。いいねぇ。あ、私と連れは羊肉が大好きです。

ひとつ気になったのは盛り方。

写真を撮って、こうしてネット(SNSやブログなど)で紹介する人がいて、黙ってても宣伝してくれる人がいるというのがいまの時代。写真を見た人に「おいしそう。私も行ってみよう」と思ってもらえたほうがいい。だとしたら、肝心のラムを見せなきゃ。

ラムは長時間ぐつぐつ煮込む必要はありません。一番下に敷かず、肉が見えるように盛るべきでしょう。煮立った頃合い(写真を撮り終える頃合いw)にラムを沈めれば十分。このあたりは正直、日本橋系のほうが断然上手です。素直に見習った方がいいね。青山一丁目店もしかり。

徐々に煮立ってくるのですが、タレが届いていない部分は少し焦げます。そして小さな穴が開きました。だ、大丈夫か? 近くに来ていたマスターに声をかけます。

「すみません、穴が開いてるんですが、大丈夫ですか?」

「大丈夫です。漏れないので」

いや、ちょっと水分が垂れ、火にあたり、チリチリいってるけどねw

「この紙は特別な加工がしてあるので、燃えないんです」

いや、少し燃えて穴開いてるけどねw

「不思議ですねぇ」

「面白いでしょ? ただ、箸でつつくと破れちゃうこともあるので、必ずおたまを使って取って下さい。このタレがおいしいんです」

5分? いや10分くらいでしょうか。紙やきができあがったようです。

「火は止めず、このままで。かぼちゃは最後の方にお食べ下さい。もし辛いのがお好みでしたら、その豆板醤を加えて下さい」(姐さん)

まずはスープをひと口。ふおお。うまっ。

舌触りは滑らかというよりも、少しざらついた感じが残っていて、ドロッとしています。20種類以上の野菜・果物をミックスジュース状にして、ここに10種類ほどの香辛料を加えたタレだそう。何だろうな。しょうが、ニンニク、玉ねぎ、あとは……この繊維感はニンジン? リンゴ?

基本的にはごま風味です。ピーナッツ感もあります。ほのかに鼻孔を抜けていくのは八角でしょう。甘味、コク、香ばしさのある、まろやかでこってりとした、ラムの風味も溶け込んだ濃厚なスープです。おいしいなぁ。

初めてではあるのですが、どこかで食べたことのあるような感じもします。うーん……10秒ほどでハッと気づきます。syncだ。すぐそこのカレー屋・syncのカレーに似ています。

もちろん味はまったく違いますよ。けど、すりおろした野菜のわずかなざらつき感と甘味はsyncのカレーに通じるものがある。ホルモサのスープからごまを抜き、カレーのスパイスを加えたら、syncのカレーになりそうな感じ。

ラムは臭みがないのはもちろん、クセもほとんどありません。とても食べやすいと感じられるであろうラム。ラムが苦手な人でも食べられそう。

二杯目は豆板醤を投入。豆板醤感が前面に出てしまうのですが、これはこれでまたよし。花椒(ホアジャオ)があれば大量投入したい。あ、なんとなく担々麺ぽくもあるのかな。

いやー。うまいなぁ。ほんとうまい。そして、料理好きとしては唸らされもします。非常に興味深い料理です。マネしたい。

ラムや野菜は追加することができ、〆にライスや麺を入れることもできます(別料金)。私たちは最初から追加も〆もしないことに決めていたので、スープも一緒にどんどん食べ進めます(スープは少なくなると注ぎ足してくれます)。

食べ終える頃にはお腹もいっぱい。重みのあるスープなので、お腹に溜るんだろうな。もし仮に〆を頼むとするなら、私だったらライスかなぁ。このスープをいっぱい吸わせたご飯、めっちゃうまそう。

会計はウーロン茶350×2+レモンサワー500+餃子600+紙やき1500×2=4800円のはず。けど、提示されたのは6000円でした。おそらく計算間違い。ないしは伝票のつけ間違いでしょう。お通し代があったとしても、ちとおかしいw

いや、これもね、いいんです。その場で「おや?」と思ったので、ちゃんと確かめなかった私が悪い。そして、伏せておけることですが、あえてこう書いたのは、慣れない内はそういうこともあるかもと思っておいてもらったほうが、きっとトラブルになりにくくなると思うから。変な噂が立ってもねぇ。おかしいと思ったら、一応、確認してみて下さい。

元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店を擁護するワケ

さて。

なぜ、ここまで元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店を擁護するのか。

当たり前ですが、私が善人だからではありませんw 同じようなことが他店であった場合、時にはもちろんムカつきます。このブログでその不快感を匂わすこともなくはなかった。

でも、元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店には嫌な感じがしませんでした。この差は何かというと、やっぱ人だと思うんです。

グズグズなオペレーション。時間もかかった。会計ミスがあったかもしれない。それでも二人の懸命さ、慣れていないことを自覚しているからこそ見せる客への配慮が、ちゃんとこちらに伝わってくる。そういう人、店には寛容になれるし、応援したくもなる。

姐さんの美貌、マスターが学大出身ということがバイアスになっていることは否定しません。けど、お二人とも人がいい。好きだな、こういう店。

別に、あなたに寛容になれと言ってるわけじゃありません。こういうことにイライラする人もいるでしょう。それはそれで結構。そういう人は行かなければいい。私は包み隠さず、ちゃんと説明した。

これを読み、イライラすることはないだろうという方、ラムが好きだという方、そういう方は行ってみて下さい。ほんとにおいしいし、なんだか素敵なお二人ですよ。

SHOP DATA

- 元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店

- 東京都目黒区鷹番2-21-19

- 03-6303-0654

後藤ひろし(ひろぽん)

後藤ひろし(ひろぽん)