学芸大学駅、祐天寺駅から徒歩15分。東京学芸大学附属高等学校近く、下馬通りと世田谷観音通り(旧明薬通り)の交差点あたりにある中村屋食品センター。同センター内には中村屋青果店と市川精肉店があって、今回のターゲットは市川精肉店の弁当です。

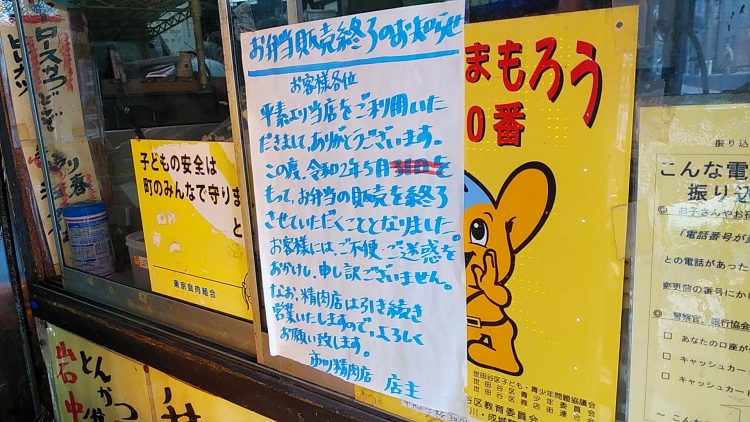

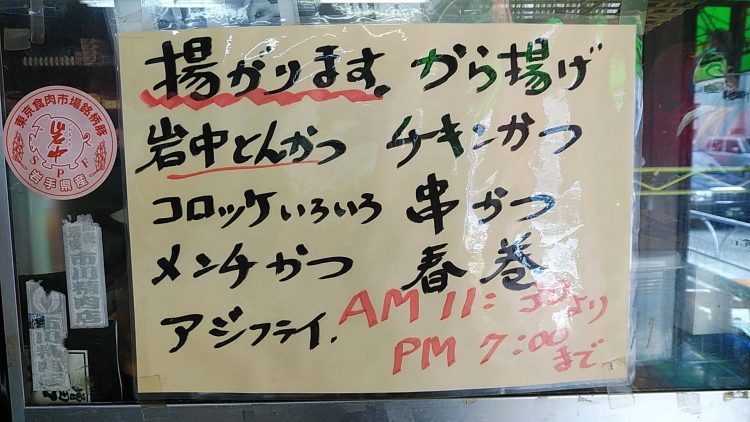

※追記:2020年5月に弁当の販売は終了しました。精肉の販売、揚げ物単品(揚げてない状態)は引き続きやっています(10円プラスすると揚げてもらえるという情報も)。追記以上

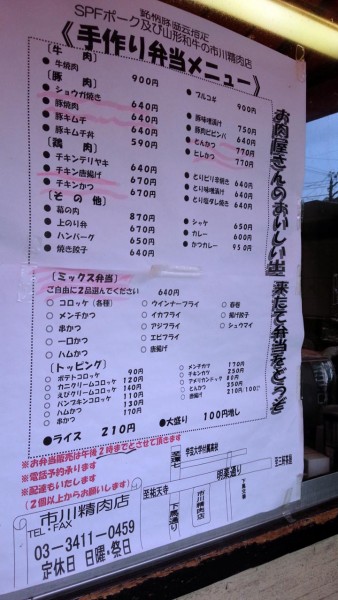

とんかつ弁当とコロッケ単品を注文しました。

やってらっしゃるのは70代のお父さんとお母さん。何気に市川精肉店は大人気です。昼時になると、店頭にはいつも弁当待ちの人だかりができています。近辺には食べるところが少ないですから、ここの弁当が重宝なのでしょう。

注文が入ってから揚げ始めます。しょうが焼きなども注文があってから炒め始めます。ですから、立て込むとそれなりに時間がかかります。けど、私にとっては好都合。お二人と話ができるから。

「お隣、お休みされちゃいましたね」

「そうですね」(お父さん)

「お隣は別の方がなさってるんですよね」

「ここの大家さん」(お父さん)

「なるほどぉ。こちらはどれくらいになるんですか?」

「昭和46年から。27で始めたの」(お父さん)

「長いですねぇ。昔は街のあちこちにこういうスーパーのような存在がありましたよねぇ」

「だいたい、乾物、野菜、肉、魚があってね」(お父さん)

「そうだそうだ。乾物もだ。けど随分、減っちゃいましたね」

「もうどこもないわよ(笑)」(お母さん)

「肉屋も前はこのあたりに10軒ほどあって、今じゃ2軒。すぐそこ、お寿司屋さんあるでしょう。あそこにも1軒あったんだけどね」(お父さん)

「寂しいわねぇ」(お母さん)

「ですねぇ」

学芸大学駅付近(目黒区)なら栄屋精肉店、肉の丸徳 学大市場店、戸口畜産などがありますが、世田谷区下馬界隈だと市川精肉店と松井精肉店くらいでしょうか。

「配達に行っても、お客さんはみんな年上になっちゃった。私だって70過ぎてるのに。ここもそろそろかな(笑)」(お父さん)

「いえいえ」

フライパンを振るのと、おかずを詰めるのはお母さん、揚げ物、会計は基本的にお父さんが担当しています。

おおお。とんかつは注文が入ってから衣をつけています。いい。

近隣で働いている方は注文して「30分後に来ます」と言い戻っていきます。どんどん増えていく揚げ物。

ここで、ご主人よりも遥かに年上と思しきご年配の夫婦がいらっしゃいました。

「いつもの2枚」

「肩ロースのとんかつでいいよね」

いい注文だ。待っているご夫婦に声をかけてみます。

「いつもいらっしゃるんですか?」

「ええ。ここのお肉は間違いないから」

サラリとしたひと言。けど、何十年と通っているからこその重いひと言。素敵だなぁ。こう言える人も言ってもらえる人も。

「長らくお待たせしました」

顔つきは寺尾聰を丸くした感じ。声は谷村新司。なんともかっこいいダンディなお父さん。お勘定を済ませ、お二人にご挨拶。

「いろいろありがとうございました」

「ありがとうございましたー」

世田谷観音通り(旧明薬通り)をそのまま北へ向かってすぐ。世田谷観音の前にある子の神公園(ねのかみこうえん)で食べることにしました。

熱々の弁当を膝に乗せ、まずはとんかつをひと口。

ふあ。やべぇ。うまい。衣はサクッ。肉がすごい。超柔らかい。なにこれ。

ひと切れ食べ終える頃になんとなく推測しました。これはあらかじめ包丁かジャカード(筋切り器)を入れてるな。衣をつける際は包丁を使っていませんでした。仕込み段階で包丁を入れておくのでしょう。けど、この柔らかさは包丁だけのせいではないはず。肉自体も柔らかいんだと思います。こりゃうまい。まじうまい。

煮しめの里芋はキレイな六方。練り物とコンニャクはスクエアに切られています。詰めやすさが考慮されつつ、見栄えもよくて、もちろん激ウマ。弁当に添える惣菜の域を越えています。

ご飯の炊き具合もちょうどいい。写真ではわかりづらいですが、この弁当、深いんです。ご飯の量が一般的な弁当よりも多めです。うまいし嬉しい。

そして梅干しね。あえて中心を外して……。あああ。この弁当でいくらでも語れる。弁当だって立派なひとつの料理なんだなぁ。しかも、この弁当は極上の料理ときてる。いや、もはや料理ですらない。美しい星々がきらめくこれは宇宙。

コロッケはとんかつよりもザクッとした衣です。タネはふかふかのじゃがいもとひき肉。下味がほとんどついていなくて、じゃがいもの味がしっかりします。そして見逃しちゃいけないのが、衣にほんのかすかに振られた塩。このわずかなひと振りが絶妙です。こちらも超絶うまい。

これが本物なんですよ。本物のとんかつ。本物のコロッケ。本物の弁当。老舗はごまかさない。

市川精肉店あるいは栄屋精肉店の弁当に勝る弁当はそうありません。ぜひ一度、食べてみて下さい。だって、超絶うまいんだよ?w

SHOP DATA

- 市川精肉店

- 東京都世田谷区下馬4-14-3

- 03-3411-0459

- 公式

今では珍しくなった昭和の"ストアー"

上述の通り、最近は少なくなりましたが、以前は街に"ストアー"なるものがありました。呼び方はさまざまで食品センター、フードセンター、百貨店、市場などいろいろな呼称があります。

特徴は基本的にワンフロアで、その中にいくつかの食品系商店が入っています。よくあるのが、これまた先にお父さんがおっしゃっていた通り、乾物店、精肉店、鮮魚店、青果店。

その典型例が、青果店は休業中ですが中村屋食品センターです。これにとてもよく似ているのが、目黒東山住宅の敷地に隣接した、区立東山中学校の前の東山ストアー。こちらも主に青果と精肉を扱っています。

武蔵小山のパルムG内にある銀座ストアー。肉の大和はまだやっているのかどうか不明ですが、丸二青果は元気です。何気に超安いw

※追記:2019年夏ごろに丸二青果は閉店し、銀座ストアーはなくなりました。追記以上

もう少し規模が大きくなると、たとえば武蔵小山、平和通り商店街の二葉フードセンターや西小山のにこま通りにある中央百貨店などなど。中央百貨店は魚富が閉店してしまったので、さらに寂しくなっちゃいましたが。がんばれ「やるびー」!w

追記:2016年末に中央百貨店は閉店しました。中に入っていたテナント(やるびー含む)ももちろん閉店。2021年には二葉フードセンターもなくなりました。仕方ないことではありますが、寂しいですね。追記以上

駅前ビルに収容されてるパターンもよくありました。恵比寿駅のえびすストアー、緑ヶ丘駅前の緑ヶ丘百貨店、ああ、そうそう、学芸大学駅前の第一ストアだってそんな感じでした。商店としては乾物屋の「松本商店」しか残っていませんが(2020年10月30日に閉店)。

これらの成り立ち、廃れてしまった背景などを語り出すと、本を数冊書かなければいけません。ひとつだけ、現状を象徴する光景をご紹介しましょう。

西小山、にこま通りです。手前は最近できた「まいばすけっと」。その並びに中央百貨店。

当時の"ストアー"と今のスーパーの最大の違いは、対面式かセルフかということ。店主と客が一対一で対面してやり取りするのが"ストアー"。今のスーパーは客がみずから商品を選び、手に取り、レジへ持って行きます。どちらにもメリット・デメリットがあるわけですが、効率化やコストなどの観点から、前者は天然記念物的存在となり、後者がどんどん増えています。

趨勢ですから致し方のないことではありますが、昭和の風景が減りつつあるというのに寂しさを感じるのも事実です。

後藤ひろし(ひろぽん)

後藤ひろし(ひろぽん)