チャーシューを作るのって楽しいですよ。おいしいし。自分で作れば安いし。簡単だし。というわけで今回はチャーシューの作り方です。

- 煮るチャーシュー

- 焼くチャーシュー

の2パターンをご紹介します。

また、叉焼、焼豚、煮豚、チャーシュー、いろいろな言葉がありますが、その違いについては、この記事の最後の方をご参照下さい。とりあえず今回作ろうとしているのは、ラーメンに乗っているようなアレです。

※何度も作っているので、複数回分の写真が混ざっています

煮るチャーシューの作り方

お湯で豚肉ブロックを茹で、タレに漬け、ひと晩寝かせるだけです。

材料

- 豚肉の塊(バラ、肩ロース、ロース、モモ)

- 醤油

- 砂糖

塊であれば、どの部位でもチャーシューは作れます。部位の違い、煮込み方の違いによって味わいや食感が違ってきます。

肩ロースはほどよい脂と肉がいいバランス。ホロホロになります。バラは脂が多くコッテリになります。また、長時間煮込むとトロトロに。ロース・モモは肉感が強め。ちょっとパサつきます。

単体でつまみたいということであれば、バラ、肩ロースがいいでしょう。いろいろな料理に使い回したいということであればロースもあり。とりあえず、肩ロースで一度作ってみるのがオススメです。

タレ作り

醤油と砂糖を鍋に入れ火にかけ、砂糖を溶かします。しょっぱいよりも甘いが勝つ塩梅で。醤油が勝ちすぎてしょっぱくなると、食べられなくなります。その点、仮に甘すぎに仕上がっても、それなら食べられます。方向性としては焼き鳥やうなぎのタレと同じです。

砂糖はザラメにするとコクが出ます。ハチミツもいいですね。うまみを増やしたいなら、酒やみりん、白だしのようなものを加えるのもあり。

私はショウガやニンニクを入れることもあります。すりおろした玉ねぎやリンゴなどを加えるのもいいかもしれません。あと、ラーメンのタレや焼肉のタレが冷蔵庫に少し残ってたりしないですか? そういうのを加えてもいいでしょう。

豚肉を茹でる

こちらは豚肩ロース。88円/100gと激安。こんなのでも十分です。

必要に応じて、余分な筋や脂をトリミング。

トリミングした脂は冷凍保存。解凍してフライパンなどで溶かせば、おいしい油が抽出できます。いわゆるラードですね。炒め物やラーメンの油に使えます。

形を整えるためにタコ糸で縛ります。タコ糸は100均で売ってます。

縛るのが面倒なら、チャーシュー用の調理ネットを使うか、あるいはチャーシュー用に縛って売られている豚肉ブロックでいいんじゃないでしょうか。

個人的には縛る作業も楽しいので、自分でやりたいですけどねw

また、チャーシューにするのにちょうどいいサイズ、形であれば、縛らなくてもいいと思います。煮ると肉が縮むので、少々形は崩れますが、これはこれで無骨な感じがいいですよ。

鍋で茹でます。お湯が沸騰したらクツクツとなる程度に火を調整。時折、上下を返します。中心部まで火が通ればいいので、茹で時間は40分~60分くらい。

茹でる際にショウガや長ネギの青い部分を一緒に入れるとクサみが取れる、とよく言われます。確かにそうなのかもしれませんが、私はそこまでする必要はないと思います。入れるにせよ、なんとなく気分でw

豚肉をタレに漬け込む

豚肉が茹で終わったら、ジップロックのような密封袋に豚肉とタレを入れ、できるだけ空気を抜いて閉じます。タレの分量はこの程度で大丈夫です。タレの量が少なめなら、3~6時間ごとにひっくり返してください。

袋の余分な場所をテープで止めてあげると、漬かる面積が増えますよ。

チャーシューを冷やす

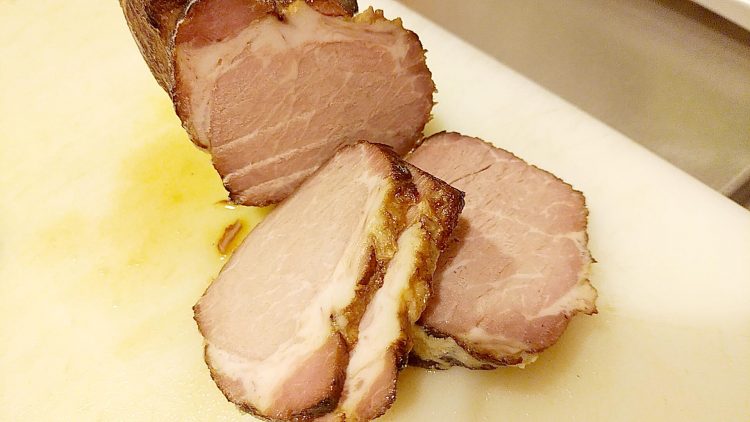

粗熱が取れたら冷蔵庫へ。しっかり冷やすことで肉が締まり、切りやすくなります。冷えてないとボロボロっと崩れちゃいます。

ひと晩寝かせたら完成です。

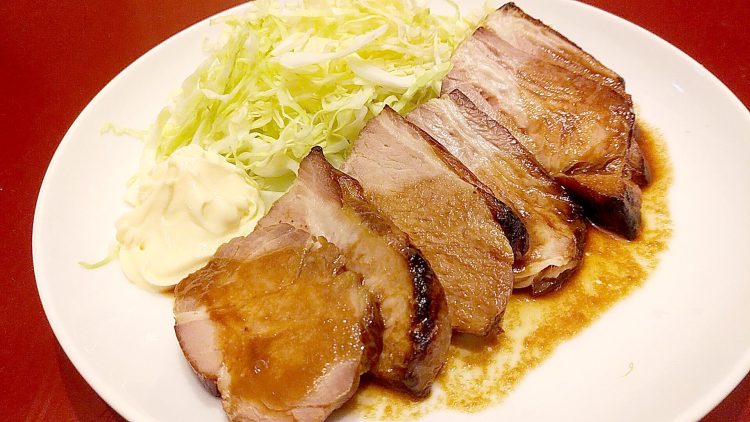

温かいチャーシューを食べたいということであれば、切ったあとに温めましょう。フライパンで温めてもいいのですが、魚焼きグリルやオーブントースター、あるいはバーナーなど直火で炙るといい感じになります。

チャーシュー単体で食べる場合は、お好みでタレを煮詰めてかけましょう。1/3くらいになるまで煮詰め少し冷ますと、トロミが出て甘辛い濃厚なつけダレができあがります。

煮るチャーシューの応用編

豚バラ肉をトロトロに仕上げたければ、長時間煮込んでください。あるいは圧力鍋を利用します。

低温調理でレアっぽく仕上げる方法もありますが、まずはオーソドックスなチャーシューを作ってみて、それに慣れたら低温調理にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

茹でる前に豚肉の表面を焼くと、煮崩れしづらくなると言われています。食感にもバリエーションが出ますね。ただ、焼くことによってうまみを閉じ込める、といった言説は私は信じてません(科学的根拠ある?)。

焼いたり茹でたりする前にタレに漬けこんでおくという方法もあります。茹でた後に同じ時間漬け込むよりも、しっかり中心部まで味が染み込むような気がします。また、砂糖の作用により柔らかくなるかもしれません。が、実際はどうなんでしょうね。後で漬け込む場合とそこまで大きな差は感じません。

単にお湯で茹でるのではなく、タレで煮込んでしまうという方法もあります。

タレで煮るメリットはタレに豚のうまみが移ること、それなりに味が染みるので、煮込んだ直後でも食べられることなどがあります。煮卵など他のものを漬ける場合もタレが多い方がいいですね。

デメリットは冷ました後、固まった脂をタレから除去する必要があること(そのままだとギトギトすぎます)、1本のチャーシューを作るだけだと必要以上のタレが必要ということ(タレが大量にほしければいいのですが)が挙げられます。

まあ、基本がわかったら、いろいろ試してみてください。こういう試行錯誤こそが自作チャーシューの楽しいところ。

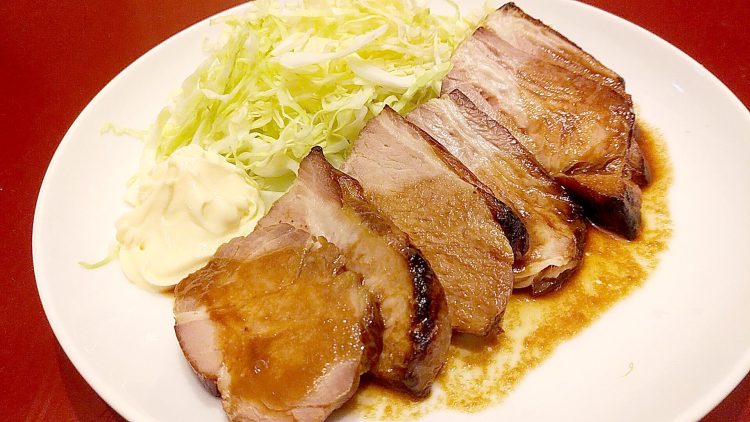

できあがったチャーシューの調理例

酒のつまみとしてもいいですが、晩御飯のおかずとしても十分です。

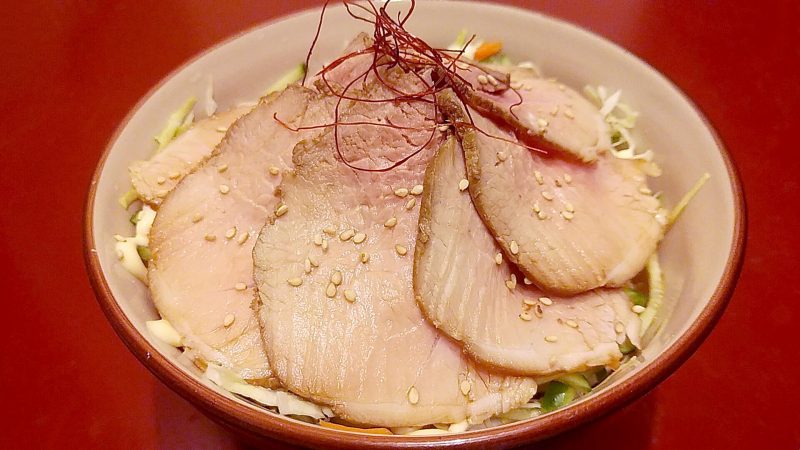

あるいはチャーシュー丼にしてみたり、

もちろんラーメンに入れてもおいしい。

さいの目に刻んでチャーハンにしてもいいでしょう。いずれもタレを使って下さいね。ラーメンの返しにしたり、チャーハンにまぶしたり。それはそれはおいしくなります。

オーブンで焼くチャーシューの作り方

ジップロックで豚肩ブロックをタレに丸一晩漬け込みます(冷蔵庫に入れて)。タレは醤油、オイスターソース、砂糖。お好みで酒、みりん、ショウガなどもどうぞ。

冷蔵庫から出して室温近くまで戻し、200度に予熱したオーブンへ。フライパンでじっくり焼いてもできます。詳しくはのちほど。

表20分、裏20分。けど、これくらいでは色があまりつきません。これはこれでいいのですが……

さらに両面10分追加。これくらいしっかり焼き色がついたほうがおいしそう。

焼けたら、オーブン内でそのまま放置。オーブントレイが素手で触れるくらいまで冷やします。肉汁を安定させるためです。肉が締まり切りやすくもなります。

脂と肉汁がジュワッ。

漬け込んでいたタレを一度沸騰させて煮詰め、焼豚にかければ完成です。

残ったら、大きめにざっくり刻んで、食べる直前にバーナーで炙って、まぜそばの具にしたり。

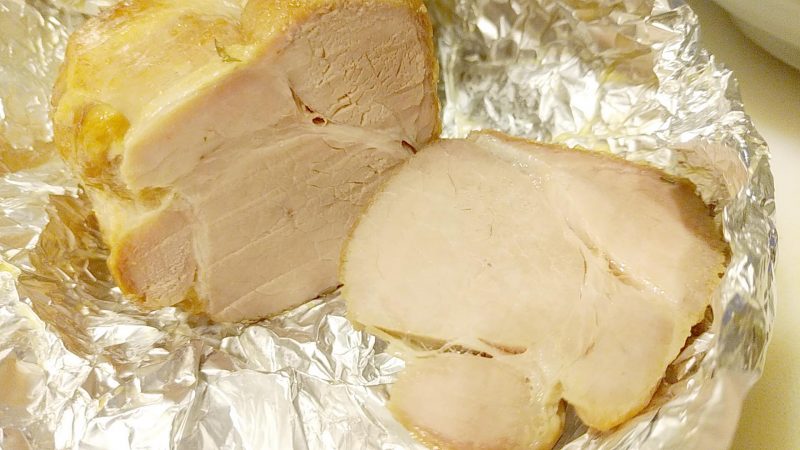

フライパンで焼くだけのシンプル塩チャーシュー

豚肩肉ブロックの表面にしっかりと塩を振り、冷蔵庫でひと晩寝かせて、冷蔵庫から出して常温に戻し、フライパンで焼きます。

焼き時間は中火で(1面5分×4面)×2周。

焼き上がりました。真ん中に竹串を刺して赤い肉汁が出て来なければOK。

フライパンから下ろしたら、すぐにアルミホイルで包みます。粗熱が完全になくなるまで常温放置。

完成です。

塩だけなのでサッパリですが、とてもおいしいです。そのままでも十分食べられますが、ちょっと甘めのオニオンソースなどをかけるのもいいでしょう。

余談ですが、豚肉を焼いたフライパンには肉の脂・うまみがたっぷり残ってます。洗うのはもったいない。そのまま玉子焼きなんかを作るのがおすすめです。

煮ると焼くどっちがいい?

煮る方が簡単です。時間も短くて済みます。そして、しっとり柔らかく仕上がります(相対的な話)。

焼いた方が縮みます。ひっくり返す手間がかかります。

私は煮る方が好きかな。

備考

正確に計ったことはありませんが、ラップにつつんでおけば、3日は余裕で持ちます。タレも冷蔵庫に入れておけば3日は余裕。本体もタレも冷凍しちゃえば、長期保存も可能です。

チャーシューに限らずですが、肉を煮たり焼いたりする場合、量が2/3ほどになると思っておいて下さい。ギュッと縮むので、その分を考慮して買いましょう。

焼豚、チャーシュー、叉焼、煮豚の違い

ところで、焼豚、チャーシュー、叉焼、煮豚と、いろいろな言葉(料理)があります。何が違うのでしょうか。とてもややこしい話で、しかも不明なことも多いので、よーく読んで下さいね。

まず大前提。中国の「叉烧(ピンイン:chā shāo/チャーシャオ)」という料理があります。皮つきの豚肉に香辛料などをまぶして、専用の炉で焼いたものです。

こちらはマカオで撮影しました。見づらいかもしれませんが、左上に「燒臘」とあります。叉焼をはじめ、鶏や鴨(ガチョウ)などのローストを提供する専門店という意味です。中央に赤い棒状の肉が吊るされていますよね。中華街でも見かけると思います。このように刺して(叉)焼くから「叉焼(チャーシャオ)」。

以下は私の想像が多分に含まれています。ですが、おそらくそう外れた想像でもないと思います。

この叉焼が日本に伝わります。当初はきっと叉焼しかなかったのでしょう。そして、「叉」という字が日本では馴染まないので、豚を焼いているんだから「焼豚(やきぶた)」と呼ばれるようになります。「叉焼」も「焼豚」も内実は一緒ですから、いつからか「焼豚」も「チャーシュー」と言われるようになります。ある意味、当て字ですな。

ただ、日本でこれを作るとなると大変です。専用の炉が必要ですし、香辛料も入手しづらい。そこで、豚肉を(場合によっては焼いた上で)醤油などで作ったタレで煮込んだものが作られるようになります。

これが日本式の叉焼=焼豚=チャーシューの誕生ではないかと。日本では広く、この煮込んだチャーシューが作られるようになり、特にラーメン屋などで提供されるようになりました。今や、チャーシューと言えば、ラーメンに乗っているあのチャーシューです。

ちなみに、この日本式チャーシューは作りやすいということはもちろん、タレをラーメンの返しなどにも利用できるという利点があります。

ところが、時代が進みますと、原理原則に帰ろうとする人が出てきます。

「あのさぁ、ラーメンのトッピングで乗ってるあの豚肉、みんなチャーシューって言ってるけど、本来、中国ではチャーシュー(叉焼)ってのは焼いたものなんだぜ。日本のこれは煮てるから煮豚じゃん」

実際、「揚州商人」というチェーン系ラーメン店にはこのような文言が書かれていました。今はどうか知りませんが。

まあ、言ってることは正しいです。確かに「煮豚」というのが正確でしょう。中国人が日本にやってきて、ラーメンに乗っている"チャーシュー"を見たら、「いや、これは叉焼(チャーシャオ)じゃないってw」と思うはず。

とは言え、じゃあ「ラーメンの上のあいつをチャーシューと呼ぶのはけしからん! あれは煮豚だ!」と主張したところで不毛です。主張した結果、日本全国のラーメン屋がチャーシューではなく煮豚と呼び変えるかというと、そんなことはありえないわけでしてw

叉焼、焼豚、煮豚、チャーシューの正確なところを知らずとも、生活で苦労はしません。特に何か問題が生じるわけでもありません。とするならば、私個人としては、

「知識としてとりあえず、叉焼、焼豚、煮豚、チャーシューってのはいろいろ違うと知っといた上で、ま、なんでもいいじゃん。ラーメンに乗ってる豚肉はチャーシュー、それでオーケーオーケー。そもそも、なんでこんなことになったのかすらよくわからんのだしw」

という態度でいたいかなと。そして、いつか本来のチャーシュー=叉焼をオーブンか何かで作ってみようかなぁと。

似た話が「ジェノベーゼ」でもありまして、興味がおありでしたら、ご一読下さいませ。

後藤ひろし(ひろぽん)

後藤ひろし(ひろぽん)